|

小野春信が石炭の採掘を開始した背景には、当時の石炭に対する需用の増大があったと考えられる。柳河藩や三池藩で、石炭に対する需用が増加していたことを、明確に示す資料は見つけられなかったものの、福岡藩では石炭に対する需用が高まっていた。薪炭の不足した福岡藩では、都市部でも石炭の利用が始まった2-10)ことは既に書いたが、享保5(1720)年には石炭の産地であった遠賀郡19)で石炭が払底したという記録が残っている20)。これは、小野春信の平野山開坑の前年になる。

その後福岡藩では、16年後の元文元(1736)年に他国出炭改めを任命して、同時に福岡へ焼石を送る買元を許した21)。しかしこれは上手く行かなかったようで、責任者は翌年には辞任している22)。福岡藩から移出された石炭は、小倉や下関に運ばれて自由に売買されていた23)。当然のことながら、石炭を掘ることの利を求めての動きだが、福岡藩は当時、百姓が石炭を掘ることで、農業生産に支障が出ることを恐れて石炭採掘をあまり推奨していなかった24)。

こういったことから三池炭山の石炭についても、領内で消費するだけでなく、他藩領へ移出することで利益を得ようと考えていたとしても、決して不思議ではないだろう。享保12(1727)年に久留米藩では、士分の者が石炭を焚いてはならない、との申渡しがあった25)。このことからも久留米でも石炭が使われていたことが分かる。久留米で使われていた石炭は三池炭だったかもしれない。

なお、同じ享保年間に唐津炭田が発見されているが、当時は農家の自家用として使われただけ26)であった。

このころは石炭需用が高まるとともに、石炭の用途も拡大している。製塩、漁業、瓦焼、火薬製造、鍛冶に用いられ始めた27)。このうち、特に三池の石炭とかかわりが深いのが製塩であり、製塩業は明治の初めに至るまで、石炭利用の多くの割合を占める事になる。

(1) 製塩での石炭利用

歴史的に日本での製塩は、海水を鹹水(かんすい)と呼ばれる濃い塩水にし(採鹹)、これを煮詰めて塩の結晶をつくる(煎熬(せんごう))という方法がとられてきた28)。この煮詰める作業には、多くの燃料が必要とされる29)。

『塩の日本史』によると30)、製塩での石炭利用の開始は、福岡藩領にある津屋崎31)(福岡県宗像郡津屋崎町)が元禄13(1700)年ころで、最も早い。薪炭の不足した福岡藩なればこそ、燃料費の削減の為に石炭が用いはじめられたのであろう。

次に早いのは肥後の長洲32)(熊本県玉名郡長洲町)で、享保5(1720)年のことだという。この長洲での製塩に用いられた石炭は恐らく、三池地方のものだっただろう。

当時、寛永年間(1630-1640)に赤穂で始まったとされる入浜式の塩田33)が、瀬戸内海を中心に普及していた。これは大規模で効率的な製塩方法だったために、旧来の非能率な製塩方法を駆逐していった34)。その結果、元禄時代(1688-1703)には瀬戸内海諸国が全国需用の50%の塩を生産する段階にまで達していたという35)。そのため全国各地で、より効率的な製塩方法を模索してたらしい36)。津屋崎と長洲で最初の塩田がつくられたのはどちらも寛文年間(1661-1772)であり、入浜式塩田が瀬戸内海に広がっていた時代にあたる。

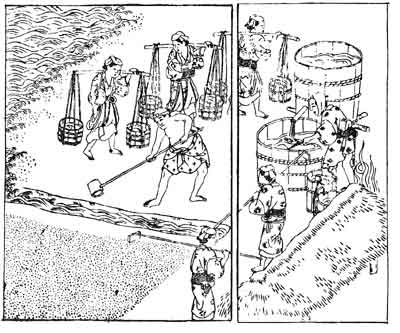

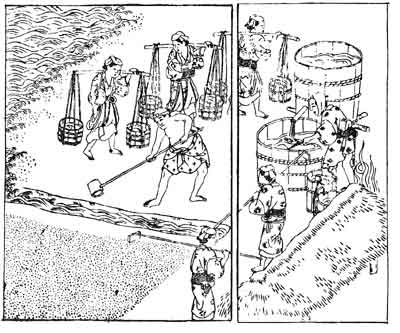

鹽濱(日本山海名物図絵)

(2) 漁業での利用

享保5(1720)年に福岡藩の遠賀郡で石炭が払底してしまったことは、先に触れた20)。そのために玄界灘の浦々では、漁船が篝火を焚くのに難儀したという。そのことから、当時は漁火を焚くために石炭が使われていたことが分かる。

現在は漁火というと、イカ釣りに用いられる集魚灯が多いのではなかろうか。この漁火を使う漁法は灯に魚が集まる習性を利用したものであり、古代から使われていた。萬葉集には、漁火を詠んだ大伴家持の歌37)が伝えられている。

それでは江戸時代はどうであったかというと、当時の玄界灘では、鯖漁にあたって漁火が使われていたらしく、『筑前國續風土記』にその様子は晴れた夜の星のようだと記録されている38)。『日本山海名産図絵』によると、この漁法は、元来今の兵庫県、京都府の日本海側や和歌山県熊野で行われていたもの、それぞれの船に篝火を2つずつ焚き、竿もなく糸に餌を付けるだけで、釣っていたという39)。

ただし、当時有明海で石炭を焚いた漁火による漁法が行われていたかどうか分からない。現在でも有明海で鯖漁は行われていないようである。そのため享保のころに三池の石炭が漁業に使われていたということは、考えにくい。

この他にも、火を焚いた船が魚を広げた八駄網の上に誘導する、という漁法が大阪湾沿岸から関東や九州へも伝わっていたらしい40)。しかし、この漁法は九州では南九州漁場で広まったらしく、石炭が利用された可能性は低い。

(3) 製瓦、火薬製造での利用

『石城志』によると、正徳年中(1711-1715)以降には、博多の市中で製瓦、火薬製造等にあたって石炭が用いられていたとされる41)。

製瓦のためには、粘土でつくった瓦を焼く必要がある。近代以前の窯は熱効率が悪く、瓦を焼く工程で大量の薪が必要とされた42)。製塩と同様に、薪の利用を減らすために、石炭の利用が始まったのであろう43)。

博多で瓦が焼かれていたことは、長らく瓦町という町名があったことからも裏付けられる44)。全国的な傾向として45)、元禄年間には寺院の再建が各地で行われたために瓦の需用が起こり、享保5(1720)年になると江戸では防火対策として瓦の使用が推奨されるようになったというから、町家での瓦の利用も増えたはずである。

とはいえ地方都市ではどれだけの需用があったのか、よく分からない。しかし瓦は寺院には不可欠なものであり、重量物なので消費地に近い場所で製造した方が有利だろうから、少なくとも柳河や久留米では瓦が焼かれていたはずである。その場合に、三池炭が使用されたと考えることは、それほど突拍子もないことではないだろう。

一方の火薬製造だが、泰平の世の中である当時それほどの需用があったのだろうか。博多で行われていた火薬製造についての情報も、得られなかった。三池炭が火薬製造に使われていた可能性は低いのではないだろうか。ただし、江戸時代に鉄砲が全く使われなくなったわけではない46)。幕府軍役に従って各大名家は鉄砲を保有していたし、民間でも鳥獣から畑を守るための脅し鉄砲や猟師鉄砲を保有していた。

なお、火薬製造に当っての石炭の用途だが、火薬の原料である硝石(硝酸カリウム)を得るために、硝酸カリウム水溶液を煮詰める工程がある47)から、その際に必要な燃料としたものと思われる。なお当時の火薬は黒色火薬48)で、粉末にした硝石と硫黄、木炭を混ぜてつくられていた。

(4) 鍛冶燃料での利用

宝永7(1710)年に深堀藩領の高島(長崎県西彼杵郡高島町)で発見した石炭を、鍛冶燃料として用いたという伝承が伝わっている49)。石炭は硫黄分を含んでいるから悪影響を与えそう50)なのだが、現実には石炭を鍛冶に利用している人がいる51)ので、それほど問題はないのかもしれない。

しかし、他国では鍛冶に石炭を利用した記録を見つけることは出来なかった。鍛冶燃料としての石炭利用は深堀のみの限定的なものであって、三池炭は鍛冶燃料として使われなかったのではないだろうか。

|