2.自由採炭の時代

〜石炭利用の開始〜

2.1 伝治左衛門の継承者たち

当時はどこも藩が介入すること無く、付近の人間が2)必要に応じて、自由に掘り出していた3)らしい。例えば、「土人山ヲ掘リ之ヲ取リ、以ッテ薪ニ代フ」4)といった工合である。

(1) 採炭の方法

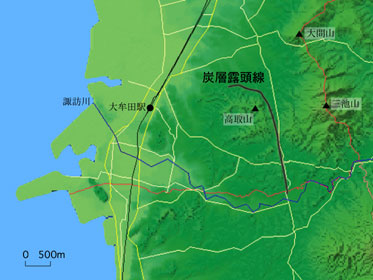

採掘の方法について具体的なことは分からない。幾つかの文献に目を通しても、ただ「掘る」「掘り取(る)」という記述5)があるのみである。とはいえ、土地の人間が必要に応じて採るのだから、本格的な坑道を持つ他の金属鉱山のようなものではなかっただろう。せいぜい地表に露出したそれほど厚くない石炭層をはぐり取る程度だったろうか6)。掘り出した石炭は、その場で篩にかけて大きな塊だけを持ち帰ったらしい7)。

(2) 用途

掘り取られた石炭は、日用の煮炊きのための薪代りとして用いたようである8)。これは、三池でも事情は変らなかったであろう。

特に福岡藩は、貞享年間(1684〜1687)に藩の借金が嵩み、借金返済の足しに木や竹を切出したため、藩内では薪炭が不足し、石炭の利用が進んだ9)という。ただし好んで使われたわけではなく、石炭のもつ独特の臭いは嫌われており、薪炭不足のためにやむを得ず使用した10)ようである。

煮炊き以外には、風呂の釜焚きにも利用されていた11)。家庭用の風呂であれば直接石炭を掘り出すかも知れないが、銭湯であればどうであろうか。必要な石炭は購入していたのではないだろうか。文献によると、販売もされていた12)ことがうかがえる。

このほか、灯としての利用がされていたことは、既に記したとおりである1-6)1-10)。

(3) コークス

石炭を燃料として使う際に煙や臭いが嫌われたが、それらを減らすために、石炭をそのまま使うのではなく、一旦蒸し焼きにしてコークスにしてから使うという方法がある。黒崎などでは元禄以前から作られていたとされているが詳らかでない13)。なお、登治[トジ]と呼ばれるコークスの製法は、三池で石炭を発見した伝治左衛門が見つけたという伝承もある14)が信じ難い。

図2-1 「江漢西遊日記」より

後年のものだが、煮炊きの様子は大差ないであろう